Porsche 356 | No 5006

Porsche Klassik

· 05.11.2024

Der Anrufer nennt keinen Namen, erkundigt sich zuerst, ob es stimme, dass im Automuseum PROTOTYP der älteste bislang bekannte meinte Porsche 356 aus Stuttgarter Produktion zu sehen sei. Gemeint ist ein sogenanntes Geteiltscheiben-Coupé, damals eines der Highlights der Museumssammlung. Die Bezeichnung stammt von der charakteristischen, in zwei Hälften geteilten Frontscheibe. Der schwarze Wagen trägt die Fahrgestellnummer 5047, was auf ein frühes Produktionsdatum im Sommer 1950 hinweist. „Wir hatten im Rahmen unserer eigenen Forschungsarbeiten ein Geteiltscheiben-/Split-Windscreen-Register geführt und waren felsenfest davon überzeugt, dass wir mit der Nummer 5047 bereits das älteste überlebende Fahrzeug aus Stuttgarter Produktion besitzen“, erzählt Thomas König, Gründer des Automuseums PROTOTYP.

Die subjektiv wahrheitsgemäße Antwort auf die Frage des Anrufers lautet also „Ja“. Daraufhin kommt der Mann zur Sache, wie sich Oliver Schmidt, Schwager von König und ebenfalls Gründer des Museums, erinnert: „Er nur: ‚Seien Sie mal ein bisschen überrascht. Ich habe etwas Älteres.‘ Da ist man zunächst sehr skeptisch, aber das Interesse war absolut geweckt.“ Anrufe der Art „Ich habe den ältesten Porsche der Welt gefunden“ gab es häufiger im Automuseum PROTOTYP, erzählt König. „Jeder in der Szene wusste, dass wir genau danach suchten, deshalb landeten solche Angebote immer wieder bei uns.“

Dieses Mal scheinen die Umstände besonders dubios. Ein Anrufer, der sich nicht richtig zu erkennen gibt und auch sehr zögerlich mit Informationen über die vermeintliche Sensation umgeht. „Die genaue Fahrgestellnummer wollte er erst gar nicht nennen“, erinnert sich König. Die naheliegende Frage nach Fotos wird erst mal abschlägig beschieden. Fazit: „Wir haben es nicht wirklich ernst genommen“, so König heute.

Das ändert sich erst, als sich ein „deutlich ernster zu nehmender Freund“, nämlich Frank Jung, Leiter des Historischen Archivs bei Porsche, meldet und ebenfalls von einer Kontaktaufnahme berichtet, wie König erzählt. Im Gegensatz zu ihm hat Jung bereits ein Foto des Wagens gesehen und meint, die Sache sei es definitiv wert, weiterverfolgt zu werden.

Man bleibt also besser doch in Kontakt mit dem Anonymus und so treffen einige Wochen später die ersten Fotos in Hamburg ein. Gleich das erste zeigt den Frontbereich des Fahrzeugs mit der eingeschlagenen Fahrgestellnummer. Die Vergrößerung am Bildschirm bringt erste Gewissheit. Es sind tatsächlich Schlagzahlen – und sie zeigen die Nummer 5006. Das Zeichen für den ältesten noch existierenden Porsche aus Stuttgarter Produktion. „Auf den Fotos sah man ein wirklich heruntergekommenes Auto, das offensichtlich seit vielen Jahren irgendwo im Außenbereich stand“, erinnert sich König. „Allein durch die Rostspuren war zu erkennen, dass da nicht jemand versucht hat, etwas zu modifizieren, geschweige denn, eine Fahrgestellnummer einzuschlagen.“

Die mithilfe des Porsche Archivs und externer Spezialisten durchgeführten Recherchen ergeben, dass hier mit der Nummer 5006 tatsächlich einer der ersten sieben bis Ende Mai 1950 in Stuttgart gebauten Porsche-Sportwagen angeboten wird. „Damit wurde natürlich sofort unsere Schatzsucherseele angesprochen“, erzählt Schmidt. „Wo steht der Wagen? Können wir uns da treffen? Andererseits darf man nicht zu viel Interesse bekunden, das treibt den Preis nach oben.“

König und Schmidt vereinbaren mit dem noch immer namenlosen Anrufer ein erstes Treffen auf einem Rastplatz an der Autobahn A1 zwischen Hamburg und Bremen. Früher sei man schon mal bis nach Australien gereist, um einen Wagen aus der Geteiltscheiben-Serie, die Nummer 5599, zu inspizieren, und „jetzt wartete die Sensation witzigerweise vor unserer Haustür“.

Aber zuerst wird über die Modalitäten verhandelt. König: „Ich glaube, er wollte uns einfach mal kennenlernen.“ Noch vor der Besichtigung des mysteriösen Objekts wird auf der Raststätte ein handschriftlich verfasster Kaufvertrag aufgesetzt. „Es ging auch um Verschwiegenheit und solche Themen, verständlicherweise“, sagt Schmidt, „es war auch in unserem Interesse, dass nicht darüber gesprochen wird.“

Ein verwunschenes Labyrinth

Erst danach geht es weiter zu einem Grundstück in einer Ortschaft unweit von Bremen. Das Areal liegt direkt an einer größeren Landstraße. Gebäude, Bäume, Büsche und Zäune schützen es vor neugierigen Blicken. Der Besitzer, ein freundlicher älterer Herr, führt die beiden Porsche-Enthusiasten nun in den verwinkelten Garten. Die PROTOTYP-Gründer fühlen sich, als beträten sie ein verwunschenes Labyrinth. Noch heute schildern sie begeistert diesen Moment der ersten Begegnung. Es war Liebe auf den ersten Blick.

Schmidt: „Ein Privathaus, dahinter ein großer Garten, alles verborgen hinter einem großen Lattenzaun. Mitten in der Walachei. Und dann ging man klassisch über den Hof. Es sah ein bisschen ungepflegt aus, könnte man sagen. Und plötzlich entdeckte man überall irgendwelche Silhouetten von Autos. Das Gras wuchs überall raus, es war feucht. Es gab aber auch Scheunen, in denen Teile einzeln eingelagert waren. Es schien da sehr trocken zu sein, was sich später noch als sehr glücklicher Umstand herausstellen sollte.“

König: „Nachdem wir uns durch das Dickicht gekämpft hatten, verglichen wir zuerst, ob der Wagen zu den Fotos passte, die wir vorab bekommen hatten. Das passte alles. Das Schöne war, dass es sich eindeutig um etwas ganz Besonderes handelte. Man sah, dass es ein von Hand – und eben nicht mit Werkzeugteilen – gebautes Auto war. Ein Hinweis auf die allererste Serie.“

Andächtig steht die Gruppe vor dem Kleinod, das sie zusammengeführt hat. Als Erstes inspizieren die Hamburger Interessenten die Fahrgestellnummer. Sie ist deutlich lesbar.

Schmidt: „Wir hatten markante Punkte im Kopf, nach denen wir jetzt suchten. Es ging zum Beispiel um die Positionierung der vierstelligen Fahrgestellnummer vorne im Kofferraum wie auch um die Schlagzahlen selbst. Porsche hatte mal kleine Nummern verwendet, dann wieder große Nummern. Die konnte man genau bestimmten Produktionsphasen zuordnen. Alle diese Merkmale, die wir vorher recherchiert hatten, trafen jetzt zu.“

Eine eingehendere Inspektion ergibt, dass die Substanz trotz aller Rostschäden erstaunlich gut erhalten ist – dafür, dass der Wagen bereits seit Jahrzehnten auf dem Grundstück steht. Der Besitzer hatte die Karosserie glücklicherweise mit einer dicken Ölschicht konserviert. Und an verdeckten Stellen finden sich größere Reste der metallicroten Originallackierung, was sich bei der späteren Recherche als sehr hilfreich erweist. Ein weiterer Glücksfall: Die meisten Anbauteile waren von Anbeginn an trocken in einem

Schuppen eingelagert und bei Durchsicht der Teile stellt sich heraus, dass sogar Fragmente des ursprünglichen Motors erhalten geblieben sind. „Es war pure Magie, er wirkte wie ein Überlebender aus einer fernen Zeit“, schwärmt König noch heute. „Unsere Zweifel waren endgültig dahin“, so Schmidt, „aber noch immer konnten wir unser Glück kaum fassen.“ Der Kauf wird nun final besiegelt. Und nun kann Teil zwei der Rettungsaktion beginnen: die Bergung aus dem verwunschenen Garten. Die Zeit drängt, denn der private Autofriedhof muss auf Anordnung der Behörden aufgelöst werden. Eine Firma für Haushaltsauflösungen ist schon bestellt. Das ist auch der Grund, weshalb sich der Besitzer entschloss, sein wertvollstes Sammlerstück zu verkaufen.

Den Wagen zu bergen, stellt sich dann als die schwierigste Aufgabe bei dieser Exkursion in die Vergangenheit heraus. Die alte Zufahrt ist durch mehrere im Lauf der Jahrzehnte errichtete Gebäude versperrt. Man kann den illegalen Autofriedhof nur durch das Haus betreten. Einen anderen Weg gibt es nicht. Doch es gibt eine Lösung: „Zum Glück lag der Garten, abgetrennt durch einen Sichtschutzzaun, direkt an einer wenig befahrenen Landstraße“, berichtet König. Ein Kran muss her. Aber wenn schon, dann bitte einer mit Stil. Ein Freund mit einem Mercedes Rundhauber-Kranwagen aus den 1960er-Jahren hilft aus.

Die Bergung will wohl vorbereitet sein. Die große Sorge war, dass die Karosserie beim Herausheben in der Mitte einfach durchbricht. „Deshalb haben wir noch im Garten ein Holzgerüst darunter gebaut“, ergänzt König. „Das war die erste Maßnahme, weil der Unterboden in großen Teilen nur noch löchrig war und dadurch hatte die Statik der selbsttragenden Karosserie natürlich arg gelitten.“

Schwere Ketten werden an den vier Enden des Holzgerüsts befestigt und dann wird die ganze Konstruktion sehr behutsam, Zentimeter für Zentimeter, hochgehoben. Ein wahrhaft erhebender Moment. Zum ersten Mal seit gut 50 Jahren wird 5006 wieder bewegt, was glücklicherweise fotografisch dokumentiert wird. „So haben wir den Wagen mit dem Kran langsam über den Zaun und den Graben auf die Landstraße gehievt“, erzählt König, „und ihn dann in unseren Trailer verfrachtet, was auch schon ein spannendes Abenteuer war.“ Der Schatz war geborgen, aber noch nicht gerettet.

Restaurierung nach historischem Vorbild

Die Nummer 5006 wieder aufzubauen, gestaltet sich als äußerst aufwendig und herausfordernd. Das Ziel ist, so viel originale Substanz wie möglich zu erhalten. An den Stellen, an denen der Rost besonders unerbittlich gefressen hat, müssen Bleche von Hand nachgefertigt werden – originalgetreu nach dem historischen Vorbild. Deshalb wird die gesamte Karosserie sorgfältig aufgearbeitet. Für die beiden Entdecker des automobilen Schatzes war klar: Das wird ein Fall für den Oldtimer-Spezialisten Markus Burke und sein Team von NostalgiCar aus dem nordrhein-westfälischen Korschenbroich. „Der Anspruch war definitiv, das zu erhalten, was wir vorfanden“, erklärt Schmidt. „Dazu gehörte, in handwerklicher Kleinkunst die Hammerschläge von damals zu verstehen, nachzuarbeiten und was ersetzt werden musste, bestmöglich wiederherzustellen.“

Wie erhofft, erweist es sich bei der Restaurierung als unschätzbarer Vorteil, dass das Wrack dank einer gewissen Rostvorsorge des Vorbesitzers relativ gut erhalten ist. „Dennoch konnten wir die Originalsubstanz nicht an jeder Stelle erhalten“, berichtet König. „Je tiefer das Auto im Lauf der Zeit eingesunken war, desto mehr Wasser drang ein. Bei einem solchen Gartenfund ist das unvermeidbar. Diese Bereiche mussten rekonstruiert werden.“

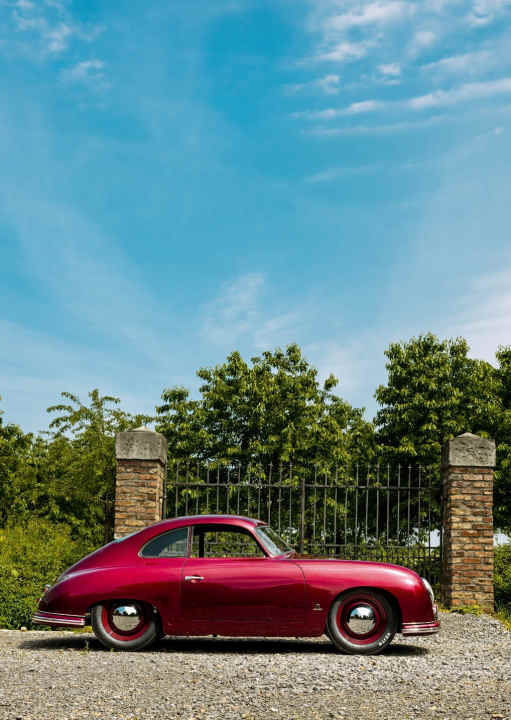

Bevor die Spengler Hand anlegen können, sind umfangreiche Vorarbeiten nötig. „Die Dokumentation war das Allerwichtigste“, so König, „jedes einzelne Teil wurde peinlich genau vermessen, ganz gleich, in welchem Zustand es war, um es später originalgetreu aufzuarbeiten oder im Notfall rekonstruieren zu können.“ Diese penible Bestandsaufnahme der gesamten Konstruktion war vor allem deshalb unerlässlich, weil bei der Fertigung der ersten 356-Modelle des Jahres 1950 in Stuttgart noch keine Serienteile vorhanden waren. Sämtliche Blechteile wurden damals von Hand hergestellt, mit unvermeidlichen Abweichungen bei den ersten Exemplaren. Das Coupé mit der Fahrgestellnummer 5006 muss nach den Recherchen der PROTOTYP-Gründer 1950 nur wenige Wochen nach dem ersten Stuttgarter Musterwagen entstanden sein. Kurz darauf gingen die ersten 356-Coupés schon an die Kunden und der in Rotmetallic schillernde 5006 war bereits ab dem 12. Mai der Publikumsmagnet auf der Motor-Schau im schwäbischen Reutlingen.

„Die größte Herausforderung beim frühen 356 ist immer das Blech, und hier natürlich ganz besonders“, sagt König. „Mir war es wichtig, dass alles da war, wo es sein sollte. Die originale Vorlage war dringend nötig, falls etwas nachgebaut werden musste. Es gibt dafür eben keine Teile aus dem Porsche-Katalog oder von Drittanbietern.“

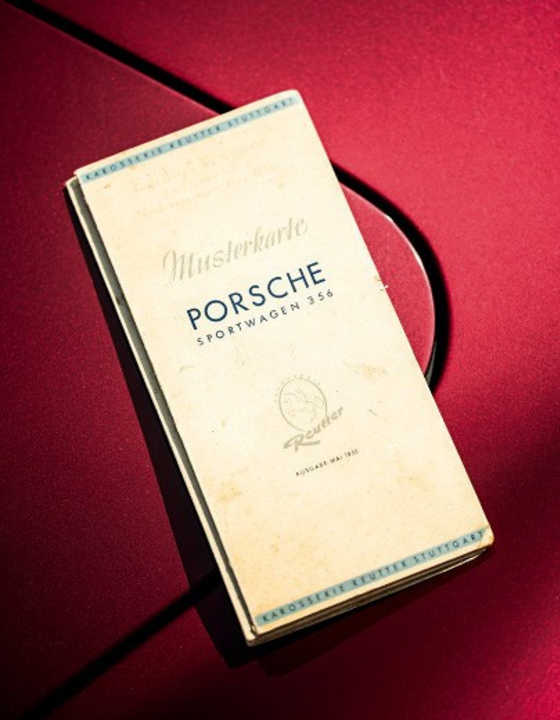

Andere Vergleichsfahrzeuge für das Wrack stehen nicht zur Verfügung. Der ebenfalls zu diesem Zeitpunkt im Automuseum PROTOTYP ausgestellte 356 mit der Fahrgestellnummer 5047 war im Juli 1950 im Karosseriewerk Reutter schon unter Verwendung von einigen Blechpressen hergestellt worden – die Vorboten des späteren größeren Serienanlaufs. Eher taugt noch das bei Porsche im österreichischen Gmünd in Handarbeit hergestellte Coupé als Anschauungsobjekt, das sich in der Sammlung befindet. Allerdings besteht die Karosserie des 356-Vorläufers aus Aluminium, während in Stuttgart von Anbeginn an Stahl verwendet wurde.

Die PROTOTYP-Gründer sind gerade von diesen bescheidenen Anfängen der Marke Porsche fasziniert. „Oliver und ich haben schon immer sehr frühe Porsche gesammelt“, erzählt König. Insofern war es für uns immer die größte Herausforderung, das älteste – oder zumindest ein besonderes Auto in der Sammlung zu haben.“

Zu einer größeren Herausforderung wurde auch die Rekonstruktion der außergewöhnlichen Lackierung des Coupés in „Marsrot“. „Wir konnten tatsächlich noch Farbreste finden“, sagt König. Wie Archäologen mussten sich die Porsche-Historiker langsam vorarbeiten: „Es gibt eine spezielle Stelle bei den Fahrzeugen, hinten an der Rückwand zum Motorraum. Da gibt es ein Halbmond-Blech für die Getriebeaufnahme“, erklärt König. „Die Fahrzeuge waren damals durchlackiert und an dieser Stelle war auch bei unserem Wagen die Farbe noch erhalten.“ Zu diesem Glücksfall kam noch, dass eine Abdeckung aus dem Vorderwagen warm und wohlbehütet im Wohnzimmer des bisherigen Besitzers gelegen hatte. Er hatte offenbar in weiser Voraussicht einige Teile gesichert, um sie nicht der Witterung auszusetzen. Anhand dieser Muster konnte die ursprüngliche Lackierung in Farbe und Zusammensetzung in einem aufwendigen Prozess neu aufgelegt werden. Die infrage kommenden Farbtöne passten dann zur Angabe „Marsrot“ bei Max Moritz. „Das war immer unser Wunsch. Das Auto musste so wiederhergestellt werden, wie es 1950 präsentiert wurde“, erklärt König. „Wir haben den ganzen Weg vom Fundobjekt hin zu einem wirklich überwältigenden Objekt eng begleitet“, meint Schmidt. „Das war sehr intensiv – und eine großartige Erfahrung.“

„Die Krönung unserer bisherigen Arbeit“

Der älteste noch existierende Porsche „made in Zuffenhausen“ findet jetzt seinen festen Platz im Hamburger Automuseum PROTOTYP. „Für uns ist 5006“, sagt König, „die Krönung unserer bisherigen Arbeit.“ Er ist auch ein Meilenstein für die historische Rekonstruktion der Anfänge der Stuttgarter Sportwagenfirma. Mit den handwerklichen Techniken und den Maschinen der 1950er-Jahre wurde der älteste bekannte Zeitzeuge dieser Ära von den kundigen NostalgiCar-Experten ins 21. Jahrhundert „gebeamt“.

In diesem reich bebilderten Buch erzählen Journalist Thomas Ammann und Frank Jung, Leiter des Historischen Archivs bei Porsche, die unglaubliche Geschichte der Wiederauferstehung von 5006. Ihr Bericht wird ergänzt um zahlreiche Dokumente aus dem Archiv. Wesentliche Schritte der Restaurierung werden zudem fotografisch dokumentiert. Edition Museum Prototyp, Delius Klasing Verlag Bielefeld, 2024, 49,90 Euro.